|

社会科 歴史の最初の授業を参観させてもらいました。

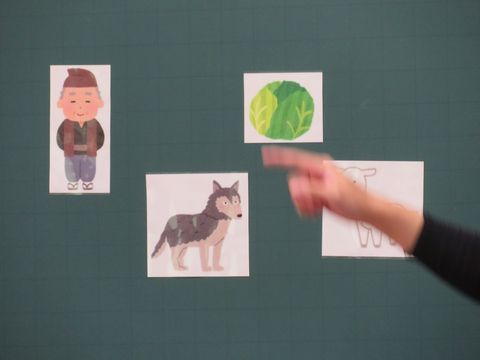

突然、掲示物が4つ、黒板に貼られました。

昔話でも始まるのか?と思っていたら、クイズがはじまりました。

人間(物を運ぶ人)、オオカミ(羊を食べてしまうが、人間がいると大丈夫)、羊(キャベツを食べてしまうが、人間がいると大丈夫)、キャベツの4つを、川の反対側まで渡してほしい。でも、1回に舟に乗れるのは2つ(人間とキャベツやオオカミと羊など)まで。さて、どうやって人間は反対側まで運ぶことができるでしょうか?

生徒の頭はフル回転。

・キャベツを投げてしまおう!

・オオカミに羊を乗せて、その上に人間が乗り、キャベツをもって渡ればいい!

・羊を連れて、キャベツを持ち、オオカミは泳がせよう!

など、様々な答えが出てきました。

その後、なぜ、このクイズを出題して考えてもらったのかを説明されました。

それは、「教科書には、結果しか書かれていない。」ということ。

でも「なぜ、そのような行動を起こしたのか?」ということが必ずある。

この【原因】⇒【結果】を授業では、すべて扱って行っていくよ、と話されました。

先ほどのクイズも、結果だけを見たら、そんなに面白く感じない。

事前に面白かった人と聞いたら、全員が面白かったと回答。

だから、結果だけでなく、原因やその行動などを扱っていくよ、と。

歴史の授業を私も受けてみたくなりました。

教頭 三浦でした。

|

|